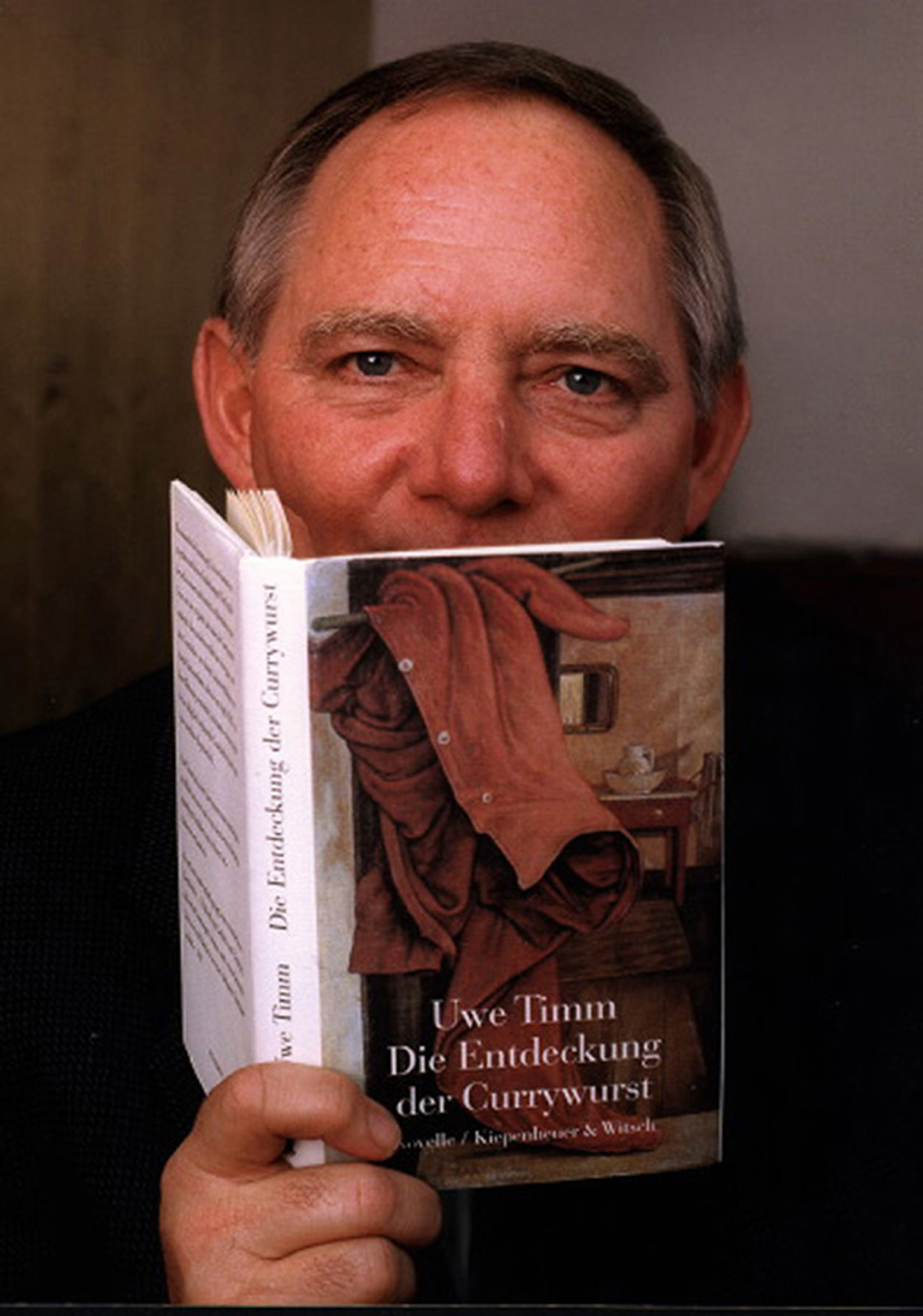

Mit 44 Jahren Parlamentszugehörigkeit ist der amtierende Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zu allen Zeiten wurde er eher der konservativen Fraktion der Parlamentarier zugerechnet, war aber von jeher auch als feinsinniger Intellektueller bekannt. Und so ist es letztlich gar nicht so erstaunlich, dass sich der badische Politiker ausgerechnet vom Roman eines bekennenden Alt-Linken in den Bann ziehen ließ – von Uwe Timms „Die Entdeckung der Currywurst“.

Es mag am Zeitpunkt der Lektüre gelegen habe, weshalb sich der prominente CDU-Politiker von dieser fast sentimentalen Geschichte anrühren ließ, in der eine Greisin das Resümee eines ganzen Lebens zieht. Für den seit Wochen von einem Attentat gezeichneten Wolfgang Schäuble war dies eine Zeit, in der ihm das Schicksal einige Denkaufgaben stellte.

Ich habe das Buch in der Weihnachtspause nach dem Bundestagswahlkampf 1990 gelesen. Das war der erste Wahlkampf, den ich im Rollstuhl führen musste und insofern war es eine Phase des Nachdenkens darüber, was gewesen ist und was künftig sein wird.

Auch Uwe Timms Geschichte wechselt mehrfach die Zeitebene zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Ein Ich-Erzähler glaubt die Erfinderin der Currywurst zu kennen. In einem Hamburger Altenheim trifft er die mittlerweile 87-jährige Lena Brücker, die vierzig Jahre lange eine Imbissbude auf dem Großneumarkt betrieb. Zunächst aber erzählt ihm die fast blinde Greisin eine ganz andere, sie offenbar sehr bewegende Geschichte aus den letzten Kriegstagen…

Auch Uwe Timms Geschichte wechselt mehrfach die Zeitebene zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Ein Ich-Erzähler glaubt die Erfinderin der Currywurst zu kennen. In einem Hamburger Altenheim trifft er die mittlerweile 87-jährige Lena Brücker, die vierzig Jahre lange eine Imbissbude auf dem Großneumarkt betrieb. Zunächst aber erzählt ihm die fast blinde Greisin eine ganz andere, sie offenbar sehr bewegende Geschichte aus den letzten Kriegstagen…

Diese Geschichte kommt ganz leicht daher, es ist eigentlich eher eine lustige Geschichte. Dann aber wird man immer mehr gefangen und dann ist man plötzlich drin in dieser unglaublichen Zeit am Ende des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren. Und der Leser erfährt auch, wie die Menschen so unglaubliche Zeiten überlebt haben, wie sie das alles aushalten konnten. Das Ganze dann in der Lebenssituation einer Frau, die am Ende in der Einsamkeit des Altersheims darauf zurückblickt – das finde ich eine wahnsinnig aufregende Sache.

In dieser unglaublichen Zeit trifft Lena Brücker während eines Bombenangriffs den blutjungen Matrosen Bremer, nimmt ihn mit in ihre Wohnung und beginnt mit ihm ein Liebesverhältnis. Unter Lebensgefahr verhindert sie, dass der Geliebte als Kanonenfutter im letzten Aufgebot dieses Krieges verheizt wird. Was aber machte diese Geschichte für Wolfgang Schäuble bedeutend?

Hannah Arendt hat während des Eichmann-Prozesses in Jerusalem mal von der „Banalität des Bösen“ gesprochen. Es gibt aber auch eine „Banalität des Guten“ und die ist in diesem Buch unglaublich beschrieben.

Der junge Matrose weiß durchaus, auf welche Gefahr er sich einlässt, als er desertiert, denn kurz zuvor hatte er in Kiel erlebt, wie einige seiner Kameraden mit ausdruckslosem Blick an ihm vorbei zur Hinrichtungsstätte schritten. Ging Wolfgang Schäuble beim Lesen dieser Szene der Name des einstigen Marinerichters Hans Filbinger durch den Kopf, der später als baden-württembergischer Ministerpräsident zu seinem politischen Ziehvater wurde?

Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ja die Geschichte mit Hans Filbinger und weiß, dass er ganz zu Unrecht verurteilt worden ist. Das haben inzwischen die meisten die sich damit beschäftigt haben, auch eingesehen.

Autor Uwe Timm gehört nicht zu diesen „Einsichtigen“. Nach eigenem Bekunden hatte er bei der Schilderung der Szene durchaus Hans Filbinger im Sinn, der noch in den letzten Kriegstagen zwei desertierte Matrosen zum Tode verurteilt haben soll.

Hans Filbingers Problem war eher seine Reaktion, nachdem die Geschichte bekannt geworden ist.

Was also ging Wolfgang Schäuble bei dieser Szene durch den Kopf, wenn es schon der „Fall Filbinger“ nicht gewesen ist?

Wir beschäftigten uns im Deutschen Bundestag über lange Jahre mit der Frage, wie wir mit Deserteuren umgehen und mit diesen Urteilen. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, habe ich ein viel größeres Verständnis für diejenigen, die damals in dieser Situation gesagt haben: ‚Ich hau’ jetzt einfach ab!’ Auch wenn das für die Kameraden dann zum Teil auch schlimme Folgen hatte. Und da sind wir dann bei der Problematik des sogenannten „Falls Filbinger“.

Die Protagonistin Lena Brücker möchte ihre Tat auch als einen Akt der Zivilcourage verstanden wissen. Sie bringt sie in einen inhaltlichen Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Und auch mit der Wehrdienstverweigerung des Zivildienstleistenden Hugo in jenem Altersheim.

Das ist für mich die Erfahrung, dass man eben aus der Rückschau, also Jahrzehnte später, den Dingen eine größere Bedeutung gibt, als sie in der Aktualität der Not und der Bedrängung hatte. Ich finde, sie hat sich in der Geschichte sehr menschlich verhalten, aber sie überhöht das Banale der Augenblicksentscheidung.

Schließlich verschweigt Lena Brücker dem Matrosen das Ende des Krieges – aus berechtigter Furcht, wie sich zeigen wird. Denn der Matrose Bremer würde natürlich umgehend zu Frau und Kind zurückkehren. Sie aber wollte ihr kleines privates Glück noch ein wenig hinauszögern.

Das hat schon irgendwas Rührendes, obwohl es wahrscheinlich unter strengen juristischen Maßstäben eher Freiheitsberaubung gewesen wäre. Aber so überstehen Menschen ganz unglaubliche Zeiten, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Das erklärt vielleicht auch, warum es in Zeiten, in denen es uns unendlich viel besser geht, so wie heute, es menschlich oft gar nicht einfacher ist, als zu Zeiten, in denen der Mensch so ganz auf sich zurückgeworfen war.

Damals erlebte die Bundesrepublik ihre Geburtsstunde. Damals – als die Kantinenchefin Lena Brücker vom ehemaligen NS-Behördenleiter, der nun schon wieder die Personalstelle leitet, gekündigt wird. Schließlich schafft sie durch umfangreiche Transaktionen auf dem Hamburger Schwarzmarkt die ökonomische Grundlage für ihre Hamburger Imbissbude. In jenen Tagen entdeckt sie rein zufällig die Currywurst. Ein literarischer Trick, denn bekanntlich war die Berliner Imbissbudenbesitzerin Herta Heuwer deren Erfinderin. Doch Uwe Timm ging es um eine Parabel für das Nachkriegs-Westdeutschland, indem er einerseits die Fachkompetenz ehemaliger NS-Kader und andererseits den Initiativreichtum der Bevölkerung gegenüberstellte. Waren dies die beiden ursächlichen Faktoren für das Wirtschaftswunder?

Ja, ich denke, das kann man so sagen. Beides war ja notwendig, auch wenn darin eine gewaltige Ungerechtigkeit steckt. Aber anders hätten die Menschen nach diesem fürchterlichen Elend gar nicht überleben können. Übrigens haben wir nach dem Ende der DDR vergleichbare Erfahrungen gemacht. Viele die Opfer der SED-Diktatur waren, klagen bitter darüber, dass diejenigen, die sie damals schikaniert haben, schon kurz danach teilweise schon wieder hinter den Schreibtischen saßen. Aber so ist leider das Leben, dass es der Verletzungen immer wieder neue gibt. Das ist an diesem Buch ja gerade so eine Geschichte, dass nämlich all das, was ständig an Unrecht, Ungerechtigkeiten und Verletzungen geschieht, sich im menschlichen Leben zu etwas zusammenfügt, was man dann ganz anrührend und bewegend erleben kann.

Bilder: Metropolico.org (Cover), Gerhard Haase-Hindenberg (Schäuble hinter Timm)