Skandale um Organspenden lösten vor drei Jahren eine Welle der Empörung in ganz Deutschland aus. Die Integrität eines ganzen Berufsstands wurde innerhalb weniger Monate stark geschädigt. Nun kämpfen Ärzte wie Verbände für eine neue Vertrauensbildung in der Bevölkerung. Eine Aufgabe, die nur schwer zu bewerkstelligen ist. Die Ereignisse der Vergangenheit spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Denn viele Verantwortliche dieses Debakels blieben bis heute ungestraft oder kamen mit geringen oder gar symbolischen Maßnahmen davon.

Nach den Skandalen möchte man nun einen offenen Dialog schaffen, um das Vertrauen der Patienten und der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen. Ob das der richtige Weg ist, die Transplantationschirurgie von ihrem schlechten Image zu befreien, wird die Zeit zeigen. Zeit, die viele nicht haben. Die Wartelisten für Spendeorgane sind lang und nicht selten passiert es, dass Patienten, die dringend auf ein Organ warten, den Termin ihrer Operation nicht mehr erleben.

Prof. Dr. Thorban ist Oberarzt am renommierten Universitätsklinikum München „Rechts der Isar (RDI)“ und Spezialist für Transplantationschirurgie und Onkologische Chirurgie. Im Zuge des Welt-Nieren-Tages nahm sich Professor Thorban die Zeit, um mit seinsart über die Auswirkungen der Transplantationsskandale und die Zukunft der Organspende zu sprechen.

Herr Professor Thorban, der Welt-Nieren-Tag hat sich dieses Jahr primär dem Thema Kinder und Nierenkrankheiten gewidmet. Hauptaugenmerk war hierbei das frühzeitige Handeln zu Prävention. Welche weiteren Ziele wurden beim beim diesjährigen Weltnierentag ebenfalls angesprochen?

Herr Professor Thorban, der Welt-Nieren-Tag hat sich dieses Jahr primär dem Thema Kinder und Nierenkrankheiten gewidmet. Hauptaugenmerk war hierbei das frühzeitige Handeln zu Prävention. Welche weiteren Ziele wurden beim beim diesjährigen Weltnierentag ebenfalls angesprochen?

In der Tat war dies das Haupthema. Dies anszusprechen war uns sehr wichtig, da Kinder und Jugendliche nicht über eine große Lobby verfügen. Hier herrscht in vielerlei Hinsicht Nachholbedarf. Bei nierenkranken Kindern müssen mehrfach in ihrem Leben Nierentransplantationen durchgeführt werden. Da stellen sich oft auch die Fragen nach der richtigen Vorgehensweise: Macht man eine postmortale Spende oder gleich eine Lebend-Spende? Denn mit jeder zunehmenden Transplantation ist natürlich auch das Risiko erhöht, dass es zu Abstoßungsreaktionen kommt. Insbesondere während der Pubertät ist das so, da bei vielen Jugendlichen in dieser Zeit eine Kooperation eher schwierig ist. Da wird die Einnahme von wichtigen Medikamenten öfter mal vernachlässigt. Das kann dann wiederum zu einem Verlust der Spenderorgane führen. Es ist also wichtig, nicht nur präventiv zu handeln, sondern auch aufzuklären, gleichgültig ob eine Dialysepflicht bei Kindern und Jugendlichen eher selten auftritt.

Und das zweite Thema?

Das zweite Thema drehte sich erneut um die Wartezeiten der Organspendelisten. Das ist nach wie vor ein Problem für uns, denn die Listen sind sehr lang. In den letzten Jahren sind diese Listen leider noch länger geworden. Oftmals ist es sogar so, dass manche PatientInnen wieder von den Listen gestrichen werden müssen, weil sie zwischenzeitlich verstorben sind. Dagegen muss natürlich etwas getan werden. Es gilt generell die Problematik des Spendermangels und die Frage: Wie kann man die Spendebereitschaft in Deutschland verbessern? Dafür muss natürlich zuerst das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Auch muss man sich dabei fragen, ob sich das Umfeld in diesem Bereich verändert hat. Bei allen juristischen Problemen: Den Verantwortlichen ging es damals nicht um das Wohl der Patienten, sondern schlichtweg um die persönliche Eitelkeit und um das Ziel, die Transplantationszahlen um jeden Preis nach oben zu treiben. Wie das ausging wissen wir ja inzwischen. Den Scherbenhaufen müssen nun wir zusammenkehren.

Im Jahr 2012 lautete das Motto des Welt-Nieren-Tages „Sag JA zum Leben – sag JA zur Organspende“, um wachzurütteln, Aufklärung zu betreiben und die Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung anzustoßen. Hatte das damalige Motto nachhaltige Auswirkungen auf die angesprochenen Punkte?

Das damalige Motto kollidierte leider genau mit dem Aufdecken des Organspendeskandals. Dadurch war der Effekt natürlich nicht so wie von uns gewünscht, das muss man leider so sagen. Natürlich war es schon so, dass in gewissen Bereichen die Bereitschaft zur Organspende und das Benutzen des Organspendeausweises zugenommen hatte. Aber man kann hier von keiner wirklichen Signifikanz sprechen. Letztlich denke ich aber, dass die Überzeugung in der Bevölkerung einfach nicht mehr gegeben war. Der Vertrauensverlust war zu hoch und er ist es immer noch. Ich bin der Meinung, dass das Thema um die Organspende ein Prozess sein muss, der sich ständig wiederholen, der immer wieder angesprochen werden sollte, nicht nur einmal im Jahr. Nur so kann man auf allen Ebenen das Bewusstsein hierfür schärfen.

In Göttingen, Regensburg, München und Leipzig sollen Mediziner Krankenakten gefälscht haben, um ausgewählte Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen und dadurch die Wartezeiten zu verkürzen. Damals ging ein Aufschrei der Empörung durch die Bevölkerung, der das Vertrauen der spendebereiten Menschen massiv geschädigt hat. Manch ein potentieller Spender hat dadurch mit Sicherheit die Idee schnell wieder ad acta gelegt. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende wieder zurück zu gewinnen?

Ein erster Schritt wäre, diejenigen, die das zu verantworten haben, zur Rechenschaft zu ziehen. In aller Konsequenz. Das ist nach meiner Einschätzung bisher noch nicht geschehen, aus ganz verschiedenen Gründen. Es hat sich natürlich hinsichtlich einiger anderer Dinge schon viel getan: Da wäre die bessere Dokumentation, die Interdisziplinarität in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ärztegruppen und die Entscheidungsfindung bei der Transplantation sowie Aufnahme der PatientInnen auf die Wartelisten. Auch die Vergabekriterien sind stringenter geworden. Es gibt nun das neue 6-Augen-Prinzip, alles wird dokumentiert, jeder Schritt muss nachvollziehbar sein, im Rahmen der Organvorgabe und auch mit Hinblick auf die Wartelisten.

Aber: Das hat es vorher auch schon gegeben, nur halt nicht so gut dokumentiert wie heute. Aber es gab ein paar schwarze Schafe, die mit ihrem Handeln das gesamte System zu Fall gebracht haben. Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben und um das verloren gegangene Vertrauen kämpfen. Der Unmut in der Bevölkerung ist nachvollziehbar, aber das Thema darf nicht tabuisiert oder ausgeklammert werden. Man muss jetzt offene Dialoge und neue Herangehensweisen schaffen. Auch was die mediale Berichterstattung betrifft. Ich kann verstehen, dass die Presse lieber über Skandale und über den Organhandel berichtet. Natürlich sollte man das auch nicht unter den Tisch fallen lassen, keine Frage. Aber es sollte auch eine sachliche Darstellung darüber geben, wo genau die Vorteile der Organspende liegen, wem wirklich geholfen werden kann und wie groß wirklich das Leid der betroffenen Patienten ist, deren Namen auf den Wartelisten stehen.

Gibt es denn schon neue Ansätze, die Bereitschaft für eine Organspende – ob Lebend-Spende oder postmortale Spende – zu erhöhen?

An sich ja. Was mich allerdings immer wieder wundert ist, dass gerade die mediale Berichterstattung hinsichtlich dieser Thematik eher zurückhaltend ist und auch das Thema Organspende nicht anständig repräsentiert. In anderen europäischen Ländern ist das anders. Deutschland ist hier leider Schlusslicht. Es gibt hier in der Regel 10 Spender pro 1.000.000 Einwohner. Wenn man das mit Spanien vergleicht , mit 33 Spendern pro 1.000.000 Einwohner, dann ist das schon bedenklich. Vielleicht ist das aber ein wenig eine Frage der Mentalität, der sozialen Freigiebigkeit oder wenn man so will, der Opferbereitschaft. Generell scheint das in Spanien oder Kroatien anders zu sein. Man muss auch nicht aggressiv Organspende bewerben, aber ein bisschen mehr mediale Präsenz oder ein bisschen mehr Aufklärung wären gut, um dieses Thema wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Man kann natürlich auch darüber debattieren, ob man etwas an der Gesetzgebung ändert und Deutschland sich diesbezüglich an Österreich annähert, wo es andere Zustimmungsverfahren gibt.

Hat denn der Spender nach der Lebend-Organspende mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen?

Hat denn der Spender nach der Lebend-Organspende mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen?

Nicht unbedingt. Die Lebend-Spende hat in Deutschland ohnehin inzwischen leicht zugenommen. Wir liegen hier inzwischen bei 30%. Im Gegensatz zu den USA, wo die Lebend-Spenden bei 60% liegen, ist das natürlich immer noch ein sehr geringer Satz. Was die Spende betrifft, so muss man muss immer beachten: Die Gesundheit des Spenders hat oberste Priorität. Hierauf wird auch sehr großer Wert gelegt. Dann kann auch der Empfänger die Spende vertrauensvoll entgegen nehmen. Der Empfänger muss sicher sein, dass dem Spender nichts passiert bzw. dass es ihm gut geht. Das Risiko muss möglichst gering gehalten werden.

In einer Ihrer letzten Studien hinterfragen Sie u.a. auch die Politik von sogenannten High-urgency, also hoch-dringlichen Transplantationen bzw. die Problematik der sehr langen Wartelisten. Was ist ihr genaues Resümee? Wie kann die bisherige Politik geändert werden?

Es muss aufgeklärt werden und es muss fachlich erklärt werden, wo die Vorteile liegen und das die Patienten wissen, dass vertrauensvoll und transparent mit den gespendeten Organen umgegangen wird. Der Prozess muss transparenter gemacht werden und ethisch vertretbarer. Es muss gezeigt werden, dass Organspende in Würde erfolgt. Auch die Dankbarkeit der Patienten sollte hierbei gezeigt werden. Es mag banal klingen, aber schon einfache Dankesbriefe an die SpenderInnen sind Dinge, die man in ihrer Außenwirkung nicht unterschätzen sollte.

Es tut sich also schon was?

Ja, aber das ist noch zu sehr im Verborgenen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man in diesem Bereich etwas zurückhaltender ist. Werbung ist ja auch in diesem Zusammenhang nicht erlaubt. Aber die Aufklärung könnte man etwas präsenter machen in den Medien, das wäre gut. Regelmäßiger in sachlicher Form. Vielleicht auch mit Sendung im TV. Nicht zu fachlich, aber auch nicht zu esoterisch. Die Spendenbereitschaft in Bayern ist immer noch enorm schlecht. Aber das sind die Bedingungen, die nun mal da sind. Es ist da sehr schwierig für die Patienten eine Auswahl zu treffen. Dabei muss man auch die individuelle Erfolgsaussicht beachten. Das ist nicht immer ganz einfach.

Was hat sich denn in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Früherkennung und der Behandlung von Nierenerkrankungen im Allgemeinen getan?

Es gibt verschiedene neue Behandlungsansätze in den Bereichen der polyzystischen Nierenerkrankungen (erblich bedingte Erkrankungen der Nieren – Anm. der Red.). Man kann inzwischen durch eine medikamentöse Therapie schon präventiv prophylaktisch tätig werden. Auch was die Prävention von diabetischen Erkrankungen, also den sog. Hochdruckerkrankungen betrifft, gibt es sehr gute Präventionsmaßnahmen. Begrüßenswert ist auch, dass sich die Zahl der Dialysepatienten zwar leider nicht verringert, aber seit den letzten 3-5 Jahren relativ stabil eingependelt hat. Kritisch anmerken muss man, dass inzwischen viel mehr Patienten auf die Wartelisten gesetzt werden können als bisher. Es nicht unbedingt so, dass alle Patienten, die von einer Transplantation profitieren könnten, auch auf der Warteliste sind. Man muss sich schon fragen, warum das so ist, und hier gilt es, Klarheit zu schaffen.

Es heißt allerorten, man sollte stärker auf die Gesundheit der Nieren achten. Was gibt es da genau zu beachten?

Sport treiben, auf den Blutdruck achten, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und abwechslungsreiche Ernährung. Das wars schon. Es reicht völlig aus, wenn man 1,5-2 Liter Wasser pro Tag trinkt. Alkohol ist in Maßen auch nicht schädlich für die Nieren. Bier ist sogar aufgrund seiner entwässernden Eigenschaft förderlich. Auch Kaffee ist nicht schlimm, jedoch sollte man darauf achten, immer genügend Wasser zusätzlich zu trinken. Purer Kaffeekonsum ohne dem zusätzlichen Trinken von Wasser ist nicht gut. Wenn es eine familiäre Disposition bezüglich einer Nierenerkrankung gibt, sollte man Maßnahmen zur Prävention einleiten. Ein regelmäßiger Nieren-Check beim Hausarzt ab dem 35. Lebensjahr ist ebenfalls nicht zu verachten.

Zum Schluss: Was wünschen Sie sich persönlich in Hinblick auf den Weltnierentag und die Zukunft der Nephrologie und Transplantation?

Ich würde mir wünschen, dass Kinder innerhalb der Spenden-Vergabe mehr berücksichtigt werden. Die Spendenbereitschaft muss hier steigen, damit Kindern und Jugendlichen besser geholfen werden kann. Das ist mir ganz wichtig. Zudem wüsche ich mir, dass es zu einer besseren Aufklärung und einer neuen Vertrauensbildung im Rahmen der Transplantationsskandale kommt: Es muss einiges aufgearbeitet werden, die Verantwortlichen für diesen Skandal müssen endlich anständig zur Rechenschaft gezogen werden, auch muss es entsprechende Veränderungen im medizinischen Umfeld geben. Die ethische Grundlage der Organspende muss in Zukunft viel besser gestärkt werden ohne Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Dennoch: Jeder Mensch sollte sich in Zukunft vor Augen halten, wie wichtig es ist, mit einer Organspende zu helfen.

Herr Professor Thorban, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.

Professor Dr. Thorban, geboren 1958 in Giessen /Lahn, studierte Medizin an der Rijksuniversität Gent/ Belgien (1977-1978) und später an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1978-1985). Auf seine Promotion im Jahr 1987 folgte 2001 die Habilitation über das Thema „Epitheliale Zellen im Knochenmark von Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom des Oesophagus.“ Seit 2000 ist er Oberarzt an der Chirurgische Klinik und Poliklinik des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München. Seine Spezialgebiete sind die der Transplantationschirurgie und der Onkologischen Chirurgie.

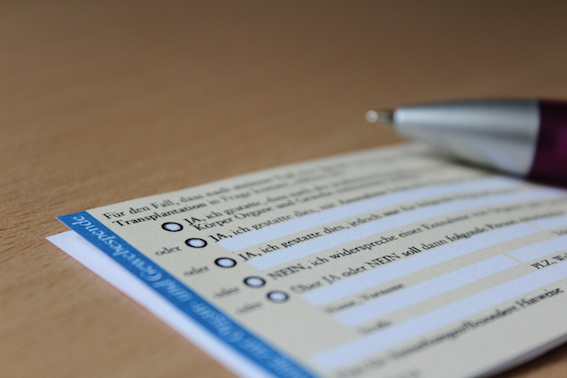

Wer noch keinen Organspendeausweis besitzt, aber Interesse bekommen hat, sich als Spender zur Verfügung zu stellen, kann sich hier einen solchen Ausweis interaktiv erstellen und ausdrucken.

Bilder: Max Marquardt, Roxbury-de, Raphael Markert