Das grüne Urgestein, einstige Bundesministerin für Landwirtschaft, Forsten und Verbraucherschutz und nach der Wahlniederlage von Rot-Grün im Jahr 2005 für zwei Legislaturperioden die eine Hälfte der Fraktionsdoppelspitze ihrer Partei, überlegte nicht lange. Auf die Frage, ob sie ein Buch nennen könne, welches für sie bedeutend war oder sie zumindest nachhaltig beeindruckt habe, fiel ihre Wahl spontan auf den Roman „Franziska Linkerhand“.

„Auf dieses Buch traf beides zu. Es war zum einen bedeutend für mein eigenes Leben, aber auch als literarisches Werk an sich beeindruckend.“

Zehn Jahre hatte die DDR-Autorin Brigitte Reimann an diesem Manuskript gearbeitet und ließ es doch fragmentarisch zurück, als sie im Februar 1973 mit nur 39 Jahren starb. Es war also fast schon prophetisch im Hinblick auf das eigene Leben, wenn die Autorin ihre Protagonistin sagen lässt:

Ich dachte, ich würde lieber dreißig wilde Jahre wählen,

statt siebzig brave und geruhsame.

Doch selbst das unvollendete Manuskript enthielt schon genügend Fakten, die den ostdeutschen Kulturfunktionären ein Dorn im Auge waren. Das Fragment wurde den Lesern schließlich noch fragmentarischer zugemutet. Erst nach der Wende nahmen sich die Lektoren des Aufbau-Verlages das Original-Manuskript noch einmal vor…

„Wir reden, könnte man fast sagen, über zwei Bücher, nämlich über die Fassung der siebziger Jahre und die Fassung aus dem Aufbau-Verlag, die es neu gibt, also die unzensierte Version. Diese zeigt natürlich manches noch schärfer. Die Kritik an Privilegien in der DDR, dieses Erwähnen, dass ihr Geliebter Ben in Bautzen saß, die Auseinandersetzung mit den Vergewaltigungen durch die Sowjetarmee oder solche Dinge haben in der ersten Ausgabe gefehlt. Das Buch aber hatte selbst ohne dies auf mich eine nachhaltige Wirkung, immerhin so, dass ich gesagt habe, jetzt kaufe ich mir die andere Ausgabe auch. Diese ist natürlich wahrer.“

Was aber hatte die „Wessi“ Renate Künast damals an einem literarischen Stoff interessiert, der zutiefst in der ostdeutschen Gesellschaft angesiedelt war?

„Ich habe seit 1976 in West-Berlin gelebt und dort hat die gesamte Frauenbewegung dieses Buch gelesen. Also, ich konnte mich schon mit ihr identifizieren, denn ich habe mich auch bewusst in Männergesellschaften begeben, wie die Titelheldin da auf den Baustellen. Als Sozialarbeiterin habe ich in der Psychiatrie und später im Knast in Berlin-Tegel gearbeitet, dann das Jura-Studium – schon wieder Männergesellschaften. Und auch ich wollte wie jene Romanfigur nie faule Kompromisse machen.“

Franziska Linkerhand liebt viele Männer, sie liebt die Wahrheit und sie liebt ihren Beruf – aber sie hasst tatsächlich Kompromisse. Immer wieder am Rande zum Verrücktwerden, reflektiert sie über die Politik ihrer Zeitgenossen, Kollegen und über die Menschen, die ihr nahestehen. Der Roman ist ein ehrliches und stellenweise bestürzendes Zeugnis über die Unmöglichkeit, sich selbst politisch und moralisch treu zu bleiben. Es war also jene lebenshungrige, kompromisslose, von einer Vision besessenen jungen Architektin, mit der sich die emanzipierten Frauen im Westen damals identifizierten?

„Nun, ich habe nicht wie die Figur Franziska Linkerhand eine bürgerliche Herkunft. Sie ist auch faktisch älter als ich und es werden ja der Verlust von Eigentum und das Auseinanderbrechen bestimmter Werte und Regeln am Ende des 2. Weltkrieges und auch danach beschrieben. Das traf nicht so sehr mein Interesse, sondern der andere Punkt – eine Frauenfigur, die einfach lebendig ist, die diese politischen Ideale hat und auch mal sagt:

Ich will mich nicht unterwerfen.

So kann ich gar nicht leben!

Sie ist eine Frau, die sich wehrt, die versucht in einer Männergesellschaft, wie sie ja auf dem Bau existierte, etwas anders zu machen, sich kreativ einzubringen. Insofern war es ein Buch, das für mich persönlich wichtig war.“

Und es mag der antiautoritären Linken im Westen gefallen haben, dass Franziska Linkerhand in jenem sozialistischen Einheitsstaat eine unangepasste Person war.

Eines Morgens kam der Verwalter zu Franziska: ‚Es ist wegen der Hausordnung’, sagte er. ‚Wenn ich lauter Mieter hätte wie Sie. Aber an die Hausordnung müssen auch Sie sich halten. Es tut mir leid, ehrlich. Aber … Männerbesuch und manchmal bis Mitternacht…’ – ‚Harmlos!’, sagte Franziska, die ganz rot geworden war.

„Die DDR war halt abgrundtief prüde. Eine sexuelle Revolution und ein bisschen mehr Offenheit hatten da nicht stattgefunden. Vielleicht sah die alte Bundesrepublik offener aus, als sie es faktisch war. Dafür hatte die DDR immer mehr FKK, aber prüde waren sie trotzdem.“

Doch man täte dem Roman „Franziska Linkerhand“ unrecht, würde man ihn nur auf einen emanzipatorischen Gesinnungsroman reduzieren.

„Dieses Buch hat von jedem etwas. Es ist mal hochpolitisch, mal ist es wirklich der voyeuristische Blick in ein Tagebuch und mal findet man sich selbst wieder.

In diesem Buch ist es ja so, dass Franziska Linkerhand gegen Tristesse ankämpft, gegen Verschweigen, gegen Privilegien. Sie ist eine Frau, die beispielhaft an dieser Plattenbaustelle für die Arbeiter der ‚Schwarzen Pumpe‘ Leben einhauchen will. Sie beschreibt am Anfang, als sie da hinfährt, wie schon im Zug jemand mit ihr redet:

Ein stechender Geruch drang durch die Ritzen im Abteilfenster, ein Höllengestank von Schwefel und faulen Eiern. ‚Sie verpesten die Luft mit ihrem Kombinat!’, sagte der Alte.

Also – da schlägt sie hart in der Realität auf.“

Tatsächlich war Brigitte Reimann, als sie 1963 mit der Arbeit an ihrem Roman begann, tief bewegt von den Eindrücken, die mit dem Umzug in die neue Stadt Hoyerswerda über sie hereingebrochen waren. Die Bekanntschaft mit Hermann Henselmann gab ihr die Möglichkeit, die Ideen des Architekten und seiner Kollegen näher kennenzulernen und auch die politische Umsetzung eines Wohnungsbaukonzepts unter der Maxime der Planwirtschaft kritisch zu beobachten.

Und plötzlich schob sie die Blätter an den Pultrand, las nicht mehr ab wie vorgesehen, sondern ereiferte sich, sah sitzungssatte Gesichter plötzlich gespannt. Sie zerriss braven Bericht und braven Siedlungsplan und endlich – hier erlaubte sie sich einen Faustschlag aufs Pult – zerriss sie das Motto dieses Kongresses: ‚Sozialistisch bauen, heißt ökonomisch bauen!’

„Ich finde dieses Buch auch heute unter Architekturgesichtspunkten noch hochmodern. Denken wir allein an das, was wir in Berlin am Potsdamer Platz gebaut haben. Wir haben da ein Implantat reingesetzt, ein der Stadt wesensfernes Ding von außen reingestülpt. Da findet gar nichts Soziales statt.“

In der Rezension der FAZ wurde „Franziska Linkerhand“ seinerzeit als „ein aufregendes, aufwühlendes Buch“ bezeichnet. Und das ist das Außergewöhnliche – nämlich, dass das großbürgerliche Feuilleton und die linke Sozialarbeiterin sich von ein und demselben Werk begeistern ließen. Bei Renate Künast hört sich das dann aber doch etwas anders an, als beim Rezensenten in Frankfurt, der vor allem auf die literarische Kunstfertigkeit der Autorin abzielte.

In der Rezension der FAZ wurde „Franziska Linkerhand“ seinerzeit als „ein aufregendes, aufwühlendes Buch“ bezeichnet. Und das ist das Außergewöhnliche – nämlich, dass das großbürgerliche Feuilleton und die linke Sozialarbeiterin sich von ein und demselben Werk begeistern ließen. Bei Renate Künast hört sich das dann aber doch etwas anders an, als beim Rezensenten in Frankfurt, der vor allem auf die literarische Kunstfertigkeit der Autorin abzielte.

„Ich als Leserin mache mich auf meinen eigenen Weg, etwas Gutes, Gerechtes zu entwickeln. Am Ende ist es so, als habe man in das Tagebuch von jemandem geschaut und alle Empfindungen und Kämpfe miterlebt. Man hat eine ganze Gesellschaft verstanden und man findet im Innern einen Kern von Stärke und Authentischsein.“

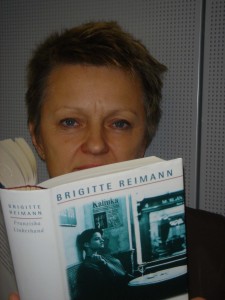

Bilder: Heinrich-Böll-Stiftung, Aufbau-Verlag, Gerhard Haase-Hindenberg