Es war kein schlechter „Stall“ in dem die deutsch-österreichische Schauspielerin ihre Kindheit verbrachte. Der Vater gehörte als Schauspieler viele Jahre dem Ensemble der Münchner Kammerspiele an und die Mutter war als Tanzpädagogin erfolgreich. So stand Muriel Baumeister schon als Kind vor der Kamera, ehe sie wenig später als Bea Donner in „Ein Haus in der Toscana“ eine imposante Fernsehkarriere begann. Dafür erhielt sie bereits als 19-jähriger Teenager den begehrten Telestar. Zahlreiche Rollen folgten. Nach ihrer Zeit als TV-Ermittlerin in der ARD-Krimiserie „Einsatz Hamburg Süd“ Ende der 1990er Jahre gestaltete sie historische Persönlichkeiten. Eindrucksvoll etwa Ilse Koch, die Frau des Lagerkommandanten des KZ Buchenwald. Und an der Seite von Götz George, der seinen eigenen Vater – den Schauspieler Heinrich George – verkörperte, spielte sie dessen Mutter, die Schauspielerin Berta Drews.

Schon als Schülerin war Muriel Baumeister eine Leseratte. Sie verschlang gut erzählte literarische Geschichten – nachhaltig beeindruckt hat sie jene, die sie vor mehr als drei Jahrzehnten in die Hände bekam und die auch heute wieder eine Rolle in ihrem Leben spielt…

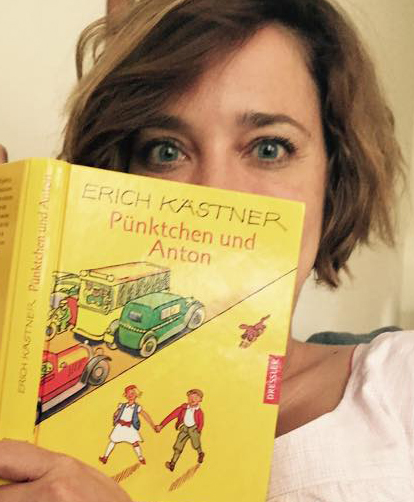

„Das erste Mal hab ich „Pünktchen und Anton“ gelesen, da war ich zehn. Ich hab in Salzburg in Österreich gelebt, auf einem Berg in einem alten Bauernhaus. Und das letzte Mal hab ich „Pünktchen und Anton“ vor zwei Wochen gelesen, weil meine Tochter ein absoluter Erich Kästner-Fan ist – vom „Doppelten Lottchen“ über „Das fliegende Klassenzimmer“ über „Emil und die Detektive“. Und „Pünktchen und Anton“ ist ihr liebstes. Ich mochte zum Beispiel „Pipi Langstrumpf“ als Buch überhaupt nicht. Und auch „Carlson vom Dach“ nicht, also diese klassischen Lindgren-Mädchenbücher. Ich mochte Kästners Bücher immer so besonders gerne, weil ich mich in der Lebenssituation mit zehn Jahren angesprochen gefühlt hab und jetzt als 42-jährige Mutter immer noch und das kann er einfach wie kein Zweiter.“

Der Roman handelt vom Mädchen Luise Pogge, genannt Pünktchen, das in Berlin in wohlhabenden Verhältnissen lebt, und dem Jungen Anton Gast, dessen Lebensstandard weit unter dem von Pünktchen liegt. Anton lebt allein mit seiner kranken Mutter in einer kleinen Wohnung, und damit beide über die Runden kommen, muss Anton neben der Schule Geld verdienen und seiner Mutter bei der Hausarbeit helfen. Pünktchen lebt mit ihren Eltern, dem Spazierstockfabrikanten Fritz Pogge und seiner Frau, die beide kaum Zeit für sie haben, zwei Angestellten, dem Kinderfräulein „Fräulein Andacht“ und der Köchin „Dicke Bertha“ sowie dem Dackel Piefke in einer großen Wohnung. Trotzdem schleicht sie sich Abend für Abend aus ihrem Zimmer, um mitten in Berlin Streichhölzer zu verkaufen…

„Man konnte sich mit „Pünktchen und Anton“, obwohl es 1937 oder so was spielt und die Lebensumstände ganz andere waren als meine, trotzdem anfreunden. Also, ich konnte trotzdem sagen: Die Armut ist so geschildert, dass ich verstehen kann, was Kästner meint. Und der Überfluss ist so geschildert, dass ich verstehen kann, was er meint. Nun ist Kästner natürlich immer sehr moralisch. Das verbirgt er ja auch gar nicht, also er wertet ja auch ganz klar – das mochte ich aber als Kind sehr gern. Es bestätigt wieder meine Haltung, dass Kinder klare Grenzen brauchen, klare Aufzeichnungen von gut und schlecht, schwarz und weiß, Tag und Nacht – dass ihnen das sehr, sehr gut tut, bis sie ihre eigene Erkenntnis da rausziehen. Und ich fand das ganz toll, also mir hat der Kästner immer was gegeben, zu jeder Zeit.“

„Man konnte sich mit „Pünktchen und Anton“, obwohl es 1937 oder so was spielt und die Lebensumstände ganz andere waren als meine, trotzdem anfreunden. Also, ich konnte trotzdem sagen: Die Armut ist so geschildert, dass ich verstehen kann, was Kästner meint. Und der Überfluss ist so geschildert, dass ich verstehen kann, was er meint. Nun ist Kästner natürlich immer sehr moralisch. Das verbirgt er ja auch gar nicht, also er wertet ja auch ganz klar – das mochte ich aber als Kind sehr gern. Es bestätigt wieder meine Haltung, dass Kinder klare Grenzen brauchen, klare Aufzeichnungen von gut und schlecht, schwarz und weiß, Tag und Nacht – dass ihnen das sehr, sehr gut tut, bis sie ihre eigene Erkenntnis da rausziehen. Und ich fand das ganz toll, also mir hat der Kästner immer was gegeben, zu jeder Zeit.“

Spät erkennt Pünktchens Vater seine soziale Verantwortung und dass er seine Tochter vernachlässigt hat. Deshalb dürfen Anton und seine Mutter in die Wohnung der Pogges einziehen…

„Meine Eltern fanden das natürlich ganz blöd, also jede Form von Klischee ganz bescheuert und gut und böse, schwarz und weiß sowieso dämlich. Ich war ja ein Schauspielerkind auf dem österreichischen Land, was ganz schrecklich ist. Da ist man dann gerne irgendwo konform, weil die Bauernkinder mich natürlich als eine total Außerirdische gesehen haben. Was ich ja wahrscheinlich auch war. Da tut dann der Kästner ganz gut in seiner Klarheit.“

Zwischen die Kapitel der Geschichte hat der Autor sogenannte „Nachdenkereien“ eingestreut, in denen er ausgehend von Details der Geschichte ethische Fragen anspricht.

„Ich kann mir total gut vorstellen, dass Kästner auch wahnsinnig vielen Leuten irrsinnig auf die Nerven geht. Weil er wertet und er setzt voraus, dass man sein Hirn benutzen muss. Er macht das immer mit diesen kleinen Nachdenkereien. Mich hat das nie gestört. Ich glaube auch, dass Kinder das eine Zeitlang ganz gerne haben, und dass das denen ganz gut tut.“

Im Jahr 2006 ist eine Hörbuch-Version von „Pünktchen und Anton“ erschienen, auf der Kästners Stimme schon zu Beginn zu vernehmen ist. Der Autor höchst selbst führt seine Leser – in diesem Falle seine Zuhörer – in das Werk ein:

Die Geschichte, die ich euch diesmal erzählen werde, ist höchst merkwürdig. Erstens ist sie merkwürdig, weil sie merkwürdig ist. Und zweitens ist sie wirklich passiert. Die Geschichte, die in der Zeitung stand, war höchstens zwanzig Zeilen lang. Die wenigsten Leute werden sie gelesen haben, so klein war sie. Es war eine Notiz und darin hieß es: Am soundsovielten sei in Berlin das und das los gewesen. Ich holte mir sofort eine Schere, schnitt die Notiz aus und legte sie in das Kästchen für Merkwürdigkeiten. Später holte ich den Zeitungsausschnitt wieder hervor und schrieb danach die Geschichte von ‚Pünktchen und Anton’.

„Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man jetzt wirklich das Buch liest oder nur hört, und ich glaube, es ist noch mal ein Unterschied, ob man es vorgelesen bekommt oder ob man es als Hörbuch hört. Also das merke ich bei meinen Kindern ganz extrem, da meine Tochter Frieda ja sehr viele Hörbücher hört und wirklich qualitativ hochwertige Sachen… Vorgelesen zu bekommen ist einfach ein sinnlicher Moment und es ist ein geschützter Moment und es ist ein Moment des Austausches. Und ich hab mit meiner Tochter den Deal, dass wenn sie ein Wort nicht versteht – die grätscht komplett rein, wenn sie ein Wort nicht versteht. Und das kriegt sie erklärt und das passiert ihr natürlich bei einem Hörbuch nicht. Also ich finde Hörbücher eine tolle Sache – aber ich finde nicht, dass sie das Vorlesen eines Elternteils oder eines Familienangehörigen ersetzen.“

Hörbuch oder Vorlesen durch einen Elternteil – dabei handelt es sich um eine ziemlich luxuriöse Alternative. Glaubt man kritischen Erziehungswissenschaftlern, so wird bei künftigen Generationen selbst dann nicht mehr gelesen, wenn die Geschichten so einfach und unprätentiös daherkommen wie Kästners „Pünktchen und Anton“. Eine Befürchtung, die Muriel Baumeister vielerorts schon heute für zutreffend hält…

„Die Einfachheit der Geschichte hilft dann nicht, wenn Kinder nicht von zu Hause daran gewöhnt sind, so zu denken, so zu lesen. Ich glaube, sich darauf einzulassen, ist den heutigen Jugendlichen schier unmöglich. Vielleicht stimmt es nicht, aber es würde mich sehr, sehr wundern.“

Bilder: Schröder+Schömbs PR _ Brands | Media | Lifestyle, Gerhard Haase-Hindenberg